Three Days of the Condor

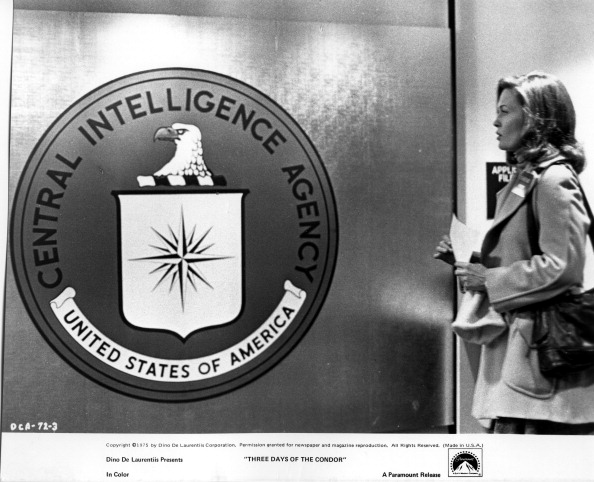

Faye Dunaway a photographer walks to the CIA office in a scene from the Paramount Pictures movie “Three Days of the Condor”, circa 1975. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

On Location Filming “Three Days of the Condor”

“Three Days of the Condor” on February 21, 1975 at the New York Times Building in New York City. (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)

スティーヴン・ソダーバーグ製作総指揮のドキュメンタリー『シチズンフォー:スノーデンの暴露』や、オリバー・ストーン監督『スノーデン』を観ていると、エドワード・スノーデンの姿がジョー・ターナー(コンドル)と重なってゆく。ロバート・レッドフォードが演じる架空の人物ではあるが、私には彼らの先輩格に映るのである。

CIA(中央情報局)やNSA(国家安全保障局)の超国家主義的な逸脱を告発する彼らは、いかにして自ら命を守り、将来の展望を見出すことが出来るのか。エドワード・スノーデンは、データ・ジャーナリズムと連携しながら一気呵成に牙城へと攻め込んでゆく。ウィキリークスのジュリアン・アサンジの支援もあり、クイーンの如く有利な動き方である。それに対し『コンドル』は巻き込まれ型で、主人公は訳の分からない混乱状態に放り込まれたまま謎を解いてゆかねばならない。良くてナイト、やがてダークホースといったところか。

ニューヨークにある〈アメリカ文学史協会〉(内実はCIAの末端組織。「本を読んでいる連中」)が、殺し屋ジョベア(マックス・フォン・シドー)率いる暗殺チームの襲撃を受け、居合わせた職員らが殺害される。難を逃れたジョー・ターナー(コンドル)は、公衆電話からパニック・センターに連絡し保護を求めるが、彼もまた命を狙われる。CIAを向こうに回し、ニューヨークの街中を逃げ惑いながらも知恵を絞り、終盤は反撃へと転じる物語だ。シェルターを提供し、真犯人探しに手を貸すのが写真家のキャシー(フェイ・ダナウェイ)である。二人は激しく遣り合うが、濃厚な死の気配を間近に感じながら、それ故に惹かれ合う男と女へと移り変わってゆく。物の哀れとでも言うべき、巧みで丹念な心理描写が功を奏している。

『キネマ旬報』(1975 No.671/12月上旬号)には、シドニー・ポラック監督にインタヴューした記事(白井佳夫・黒井和夫による)が掲載されている。以下はその抜き書き。

「CIAのことは、ウォーターゲート事件以降、いろいろな内幕が暴露されてきて、この映画の撮影中が、そのいわばヤマ場だったわけだけれど。全く、撮影の途中で新聞の見出しを見るまでは、僕自身この映画の内容を、ずい分と突飛なアイディアだ、と思っていたんですよ。ところが、現実には、もっともっとひどいことがあったのが、新聞にすっぱ抜かれたりして。ちょうど映画を半分くらい撮影しちゃった時で、それから脚本をもう一度変えるわけにもいかずね。(笑)でも我々としちゃ、ロバート・レッドフォードがこの映画に出たために、にらまれて殺されるんじゃないか、なんて毎日の新聞を読むたびに、心配したりしましてね。」(p.65)

暴露のヤマ場とは、フォード大統領が立ち上げた〈ロックフェラー委員会〉と、アメリカ上院による〈諜報に関する政府活動調査特別委員会〉のことを指している。両委員会が報告書を公にする前に、新聞が内容の一部をすっぱ抜き、それを撮影最中のポラック監督が読んだのだろう。また、1974年12月22日付のニューヨーク・タイムズ紙に掲載された、シーマー・ハーシュ記者による、アメリカ国内に於けるCIAの活動を暴いた記事も見過ごしてはいないはずだ。その記事が米国内のみならず、世界中の人々の関心を引いたこともあり、フォード大統領は委員会を設立することにしたのである。米上院も独自の調査委員会を立ち上げ、CIAによる国外活動を対象とした。

ロックフェラー副大統領の委員会は、『ロックフェラー委員会報告』を1975年6月10日に公表した。これは主に、アメリカ国内に於ける市民監視と情報収集を取り上げている。ケネディ大統領暗殺事件の項目もあるが、通り一遍の内容でしかなく、さもありなんである。

一方の上院による〈諜報に関する政府活動調査特別委員会〉は、委員長がフランク・チャーチ上院議員であることから、通称「チャーチ委員会」と呼ばれる。CIAが関与した外国要人暗殺計画を調査し、同年11月20日に報告書を出している。ホワイトハウスはそれの公表に強く反対したそうである。コンゴのルムンバ首相、キューバのカストロ首相、ドミニカのトルヒーヨ大統領、南ベトナムのゴ・ジン・ジエム大統領、チリのシュナイダー陸軍司令官といった外国要人に対する暗殺と暗殺未遂について述べられている。南米チリで起きたクーデター(*)の責任を巡って、CIAとホワイトハウス組(ヘンリー・キッシンジャーとアレクサンダー・ヘイグ将軍)が鋭く対立していることが分かり興味深い。言い分は食い違い、まるで迷宮である。ホワイトハウスは全責任をCIAに押し付けようとし、CIAは潰されまいと抵抗しているのだ。

*1973年9月11日、チリでクーデターが発生し軍事政権が抬頭する。’90年までの間に、2万人の市民が、殺害、拷問され、あるいは行方不明となった。トマス・ハウザーのルポルタージュを基にした、コスタ・ガヴラス監督の『ミッシング』(1982年)が最良の手掛かりとなる。文献では、アジェンデ政権で官房長官を務めたことのある、作家アリエル・ドルフマンの『ピノチェト将軍の信じがたく終わりなき裁判 ~ もうひとつの9.11を凝視する』(現代企画室、2006年)が、その残虐の実態を報告している。ナオミ・クラインは著書『ショック・ドクトリン ~ 惨事便乗型資本主義の正体を暴く』(岩波書店、2011年)の中で、新自由主義がチリで引き起こした惨劇として糾弾している。

ターナーがメモパッドに「天」と書き、ジャニス(中国系米国人)にこの漢字の意味を尋ねる場面がある。随分と後になってからだが、フランソワ・ジュリアンという学者が著した『道徳を基礎づける 孟子vs.カント、ルソー、ニーチェ』(中島隆博、志野好伸訳、講談社現代新書、2002年)を読むうちに、「天」は孟子の思想と関係があるのではないかと考えるようになった。フランソワ・ジュリアンの述べていることと、多少のずれがあるとは思うが、私は以下のように受け取った。孟子は性善説を採った。人間は善とは何であるかを知っている。だが、内面世界に鈍感であり続けるのなら、利己的で傲慢な生き方となり、やがては堕落してしまう。内面世界に敏感であるには、どの様にすればよいのか。悲惨や残酷を目にした時、あるいは聞き及んだ時に「忍びざる心」(気の毒で、耐え難いとする心情)が働くのであれば、その感情を忘れずに、今度はあらゆる事柄に向けて拡充させてゆく。孟子は、道徳的な在り方は気を拡充させ、やがては海のように広がり、天地の間を満たすという(地上と天とは気によって分け隔てなく繋がっている、ということを感得する)。そうした感覚を得られるのならその人は最早、道徳を意識する必要すらないほど、天の道理に接近しているという。この様にして、人の本質を活性化させ、天の次元に近づくことこそ、人の課題であると孟子は説く。

ターナーが「天」の意味を知りたがったのは、儒学者の思想に関心があったからではないか。ターナーは、ジャニス以外の同僚たちとは上手くいっていない。彼を小ばかにするような臭味が鼻に付く。上司である教授にしても、ターナーの適正に疑問を抱いている。しかし彼らは、人間性や道義心を麻痺させながら毎日を送っているに過ぎない。故にターナーのことが殊更に気になり、嘲笑ったり、問題視したりするのである。ターナーはといえば、鬱憤を溜め込むばかりだ。分析係の仕事は、不道徳な何かしらの活動を幇助しているように思うものの、職務内容は秘密厳守であり、友人に胸の内を吐き出すことさえ出来ない。皆と同じにはなれない。とは言え、なりたくもない。ならば自分は、どうありたいというのか?

孟子に辿り着いたターナーは、「天」について思索を巡らせていた。そして、7人が犠牲となる凶行に遭遇したことにより、人として希求すべきとするその課題に開眼する。それがこの映画の眼目である。ターナーと、ニューヨーク副支局長(名優クリフ・ロバートソン)とがさしで火花を散らす。

ヒギンズ:いや、これは経済問題だ。今は石油だけだが、10~15年後には食糧やプルトニウムも不足する。そうしたら国民は我々に何を望む。

ターナー:聞いてみろ。

ヒギンズ:今じゃない。不足した時だ。暖房がないから家の中は寒い。車は動かない。今まで知らなかった飢えを経験する。答えは簡単さ。手に入れろと我々に言うに決まっている。

(日本語字幕を転記。KADOKAWA発売のBlu-rayより)

ターナーは侮蔑の笑みを浮かべている。私たちが幼年期から抜け出せずにいる間は、エネルギー資源や食糧を巡って争い、独占欲に支配されるがままだ。人々が殺され、略奪が繰り返される。ターナーはそのことを、身を以って経験した。それ故に彼は、国家主義や覇権主義に打撃を加えんとするのである。

ヒギンズは観客一人ひとりにも問い掛けている。オイルショックの直後であり、紛争などの国際情勢に左右される石油供給の不安定さに、私たちは危機感を募らせていた。石油やウランの安定供給を確保する為には、手荒な真似も必要だと考えた人もいたことだろう。高潔でいられるターナーが不可解に映ったかも知れない。

しかし、考え続けるのは大切なことだ。他者の犠牲に成り立つ生活などおぞましい。更に言うなら、前頭葉が発達した生物であるにもかかわらず、破壊が優勢な幼年期に留まっているのは実に滑稽である。私たちには、精神面での進化の余地が多分に残されているというのに。人間の脳はデリケートな働きをする。その分、狂気の破壊へと陥ることもある。好むと好まざるとに関わらず、他者を巻き込んだ勢力となることも珍しくはない。しかし社会や文明が成熟し正気を保っているのなら、つまり、理性と感情が創造的な領域で精彩を放っているのであれば、それは取るに足らない非道徳的・反生命の現象に留まり萎縮へと向かう。

ところで、今ならヒギンズはこう問うだろう。

ヒギンズ:石油や天然ガスは値上がりし、人々の生活や企業活動を脅かしている。原発回帰が必要となってきたとは思わんか?

私:聞いてみたら?

ヒギンズ:今じゃない。だが、その内に音を上げるさ。

私:周りをよく見てみろ。なぜ、メタンハイドレートを採掘しない? 「燃える氷」と呼ばれるあのメタンガスだよ。日本列島の周辺海域にたんまりと眠っているそうじゃないか。既存の天然ガス火力発電所で燃やすこともできる。どうして、バカ高い天然ガスを輸入しているんだい?

参考図書

『CIA アメリカ中央情報局の内幕』毎日新聞社外信部訳、毎日新聞社、1975年

『CIA暗殺計画 米上院特別委員会報告』毎日新聞社外信部訳、毎日新聞社、1976年

石橋宗明