Christo and Jeanne-Claude / 気まずさに包まれたインタビューとホテル・レザムの包囲

クリストのスタジオで. ニューヨーク1988年7月. ©ISHIBASHI Muneharu

Ⅰ

「イバラギではなく、イバラキです」クリストは何度もそう言った。「茨城県の人は、大阪府茨木市と、はっきり区別をつけて貰いたがっていた、だから私たちもイバラキと呼ぶことにしましょう」

茨木市もイバラキと呼ばれているのだが、この際どうでもいいことなので、私はイバラキと言い直し、プロジェクト・アンブレラについてのインタビューを続けた。

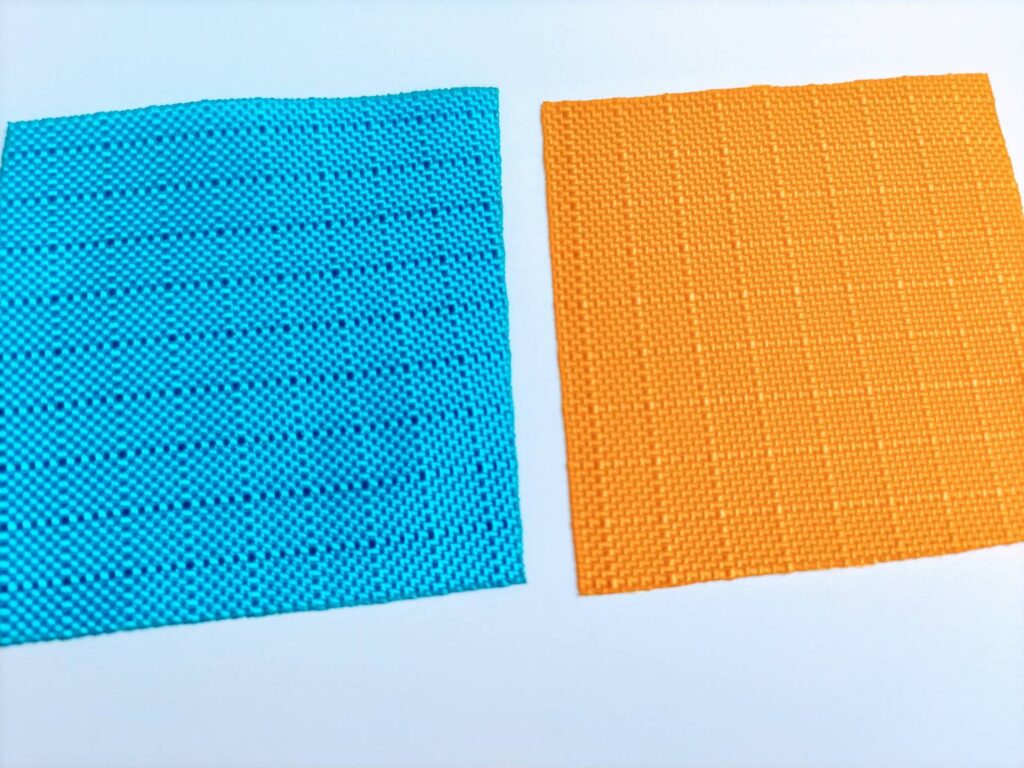

クリストとジャンヌ・クロードは、プロジェクト・アンブレラを1991年に実現させるべくその行程に入った。茨城県にブルーの傘を、カルフォルニアには黄色い傘を、それぞれ数千本ずつ、数キロに渡り群れをなすようにして立ててゆく。単体は高さ6メートル、直径8メートルになるはずである。

プロジェクト・アンブレラに関する新たな情報を求めて、チャイナタウンに近いクリストのスタジオを訪れた。大阪の情報誌『PUGAJA』の編集者が、インタビュー記事が書けたなら送るようにと言ってくれていた。クリストのポートレートを描くのが私の目的だったが、インタビュー形式にするのなら、情報誌の要望を満たすことができるだろう。埋もれる才能を探し当てようと、マンハッタンを歩き廻っていたギャラリーミュの森木田晃一が、面白半分に同行してくれた。ニューヨーク在住の若手美術家・斎藤連太が通訳を務めてくれることになった。ただし私は、ひどい時差ぼけを抱えたままだった。

手土産は、山田光*の煎茶器セットだ。クリストは木箱から取り出しながら、嬉しそうに眺めている。好調な滑り出しだ。ややあって私は、取り留めもない雑談を始めていた。ポートレートの構図を探し出そうとした。手本とする作家の一人にトルーマン・カポーティがいる。彼のように書けたらと思う。勿論、プロジェクト・アンブレラの最新情報も手に入れる。情報誌としては先行する話題を載せたいはずだ。しかし私はミスをやってしまった。実現段階へと入ったプロジェクトに変更や、追加事項はありませんか? と訊ねるべきところを、既に広報されている内容から入ってしまったのである。時間を無駄にする、下調べ不足のインタビューアーと見なされかねない。

*走泥社の三羽烏の一人。

案の定「彼は柳正彦*によるインタビュー記事を読んでいないわ」とジャンヌ・クロードが割って入る。「それを読んでからにすべきね」

代議士の器なら、どうにでも言い繕えたことだろう。だが私は別の器であるらしく、その上、頭の中に靄がかかっていたのだ。言葉に詰まってしまった。通訳の斎藤連太は助け舟を出そうとするものの、考えあぐねている。

ならば、カクテルで場をしのごう。私はジン・トニックを所望した。

ジャンヌ・クロードは目を見開いだが、落ち着いた声で「いえいえ、お酒はありません。それにまだ昼間ですよ!」とたしなめるのだ。

私は斎藤連太に囁いた。「さっき、アルコールもあるって言ったよね?」

彼は小さく首を横に振り「アルコール以外なら、って」

だらしのない来訪者、それどころか、アルコール中毒者だと疑われたかもしれない。早くも暗礁に乗り上げたか。

*ニューヨーク在住のフリーライター.

「先月でしたか、あなたの画廊でクリスト展をやりましたね」柳正彦が初めて口を開いた。彼は少し離れた椅子に座っていた。「何か売れましたか?」

私は口ごもった。「売れたのですか?」と畳み掛けるので、「数点ですが」と答えておいた。柳正彦がそれを通訳すると、クリストとジャンヌ・クロードは素晴らしい!と声を上げた。エスキースの売上は、プロジェクト実行にあたって最大の資金源となるのだ。

柳正彦の質問が続く。「で、どの作品がいくらで売れましたか?」

「私からは答えられません。経営者ではないので」

「やはりそうか」途端に彼は険しい口調となり、「日本の画商は、実際に幾らで売ったのかを隠そうとするが、なぜですか?」

まあ、いいじゃないか、とクリストが手で制する。私の様子から、先の質問の大意を見取っていたのだろう、話題をプロジェクト・アンブレラに戻すと、以下のような最新の情報を教えてくれた。

「1991年10月にプロジェクト・アンブレラは実現します(当初の予定より準備期間が1年延びたことが分かる)。かなり具体化していて、今年5月にはワイオミング州シャイアンで、傘の試作品を使った耐風テストを行いました。風速130キロメートルまで出せるウインドマシーンを4台並べ、どこのメーカーの傘が最も優れているかを試したのです。アメリカ製3本、ドイツ製2本、日本製1本でした。8月に入って2度目のテストがありますので、最終結果はその時に出るはずです」

ジャンヌ・クロードが引き継ぐ。「茨城での傘の設置を手伝おうと希望される方がおられると思います。ボランティアは受け付けません。皆さんに、正当な金額の報酬をお支払いいたします。労働には報酬を、クリストはそう考えています。私の母以外の人には」

1990年9月頃から希望者を募るので、東京事務所代表のヘンリー・スコット・ストークス宛に葉書を送って欲しいということだった。「1991年6月時点でコンタクトが可能な住所を記入して下さい。転居を考えている人は、落ち着いてからの方がいいでしょう。フィアンセのいる女性の希望者は、苗字が変わることを考慮して、うまく調整して下さい。養子に行く人も同じですね」

私たちの持ち時間は過ぎていた。クリストはソファから立ち上がった。「今年10月に日本へ行きます。イバラキで、実際に傘を立てる場所を測量技師と一緒に検討します。地図上にチェックしてゆけば、最終的に本数が決まるという訳です」

「10月には是非、イバラキで会いましょう。ところであなたはイバラキに行ったことはありますか? おや、まだない? みんなそう言いますね」

Ⅱ

ホテル・レザムに戻った。貫禄のある古い建物で、長期滞在の宿泊者が多いようだ。続き部屋の一室を当てがわれてしまい、時々誰かが入って来ようとする。使っていない大きなベッドを、隣の部屋に通じる扉に押し当てておいた。昨夜、屋上からエンパイヤ・ステートビルを臨んだのだが、リドリー・スコットの映像の中にいるかのようだった。今夜も屋上へ上がってみよう。外はまだ明るい。半時間ほど休んでから夕食に出掛けることにした。ベッドに倒れ込んだまま寝入ってしまった。気が付くと午後11時だった。疲れは幾分か取れたが、煙草の煙に吐き気を催した。空腹だった。

ホテルに面した28番通りは、昼間とはがらりと様子が違っていた。ホテルの石段に座る初老の男性が、消火栓の水を撒き散らす子どもたちをぼんやりと眺めている。薄着の若い女性が壁にもたれかかり、煙草をくゆらしている。道の真ん中には、雑談に興じる複数の男女が見えた。ほとんどが黒人で、そうやって暑い週末の夜を過ごしているのだった。

レストランを探して歩く度胸は無かった。ホテルの真向かいに24時間営業の食料品店があったので、道を横切りそこへ入った。左手のレジスターに二人の店員が見えた。韓国語でやり取りをしているようだ。レジスターの低い囲いにも二人の男性が寄りかかっていて、やはり話し込んでいる。黒人と、東南アジア系の太り気味の男性で、アロハシャツを羽織っている。どちらも若く、横目で私を観察している。

奥行のある店で、きれいな黒人の女性や子どもたちがいた。棚に並んだ食べ物を物色しながら進んだが、ろくなものが無かった。しかし胃袋に何かを入れなくては眠れそうもない。冷蔵庫からペリエの瓶を二本取り出し、堅くてまずそうなパンに手を伸ばした時、騒ぎが起きた。「このくそったれ!」と喚いている。

襲われたのは、レジスターの側にいた先の黒人男性だ。床にうつ伏せに倒れ、動かない。棍棒のようなもので、その人の頭部を強打しているのも黒人男性だった。振りかざすと、かなりの背丈があった。明るい色のTシャツにジーンズ、スニーカーを履いている。こちらに背を向けているので、顔立ちは分からない。客の女性が「やめて!」と叫ぶが、容赦なく続けた。

男は立ち去り、死体が残った。「警察だ、警察に知らせなきゃ!」韓国人の店員が電話に飛びつく。明らかにレジを打っている暇などない。私はペリエの瓶を冷蔵庫に戻し、ゆっくりと店の外を目指した。被害者を見ないようにした。リノリウムの上を血だまりがどんどん広がってゆく。私はそれを跨がなくてはならなかった。通りで涼んでいた人たちが店の前に集まり、好奇の眼を向けている。私は素早く彼らの間をすり抜けた。ホテルのロビーにたどり着き、エレベーターを待つ間、染みだらけの制服を着たホテルの警備員が私を凝視していた。

部屋は11階だ。10分ほど経つと、サイレンの音が近づいてきた。窓枠が錆びついていた、ようやく半分まで引き上げると、頭を突き出して28番通りを見下ろした。食料品店の明かりに照らし出された人々と、赤い回転灯がちらつく2台の警察車両が見える。ベッドに入っても寝付かれなかった。鮮血の飛び散る場面が、繰り返し頭をよぎる。今にも警察官がドアをノックしそうな気がした。殺人者の人相をしつこく訊ねられるかもしれない。

私は眠りかけていたようだ。高く断続する音で引き戻された。火災報知器が鳴っているようだ。韓国人の店の物憂げな明かりが、一台だけになったブルーの車体を浮かび上がらせていた。28番通りに人影はなく、報知器の音だけが古いビルの谷間に響き渡っていた。ドアを三分の一だけ開けて、11階の廊下を窺う。ホテル・レザムが燃えているのではなさそうだ。エンジンの重低音に気付き、急いで窓へと取って返す。右手を見ると、5台の消防車が集結していた。消防士たちが火元を探して、通りを行ったり来たりしている。警察車両の中にいる見張り番は、いたずらであることを知っているのだろう。消防士たちが引き上げた後も幾度か報知器が鳴ったが、やはりどこ吹く風だ。消防士もそれに倣ったのか、二度と現れなかった。

Ⅲ

クリストへのインタビュー、惨劇の食料品店、ダコタ・ハウスに住まうユダヤ人ディーラーのこと、これら三つを『PUGAJA』誌に送った。原稿は採用され、大幅な手直しが必要ではあったが、連載も決まった。タイトルは「チップを弾め!」である。しかし間もなく『PUGAJA』誌は休刊になってしまった。

石橋宗明