萬世 清次 / MANSE Kiyotsugu

パーティーでのスナップ写真(1989年6月、神戸市中央区)。「アパルトヘイト否(ノン)! 国際美術展」神戸市展という大仕事を終えた私たちは、レストランを借り切り、ちょっとした贅沢を楽しんだ。左から越智裕二郎さん、3人目が岡田久美子さん、そして萬世清次さん。他にも画学生諸君、学校教諭、翻訳家、クラブのマダム、教育学の教授、精神科医、新聞記者といった大勢の関係者らが集っていた。

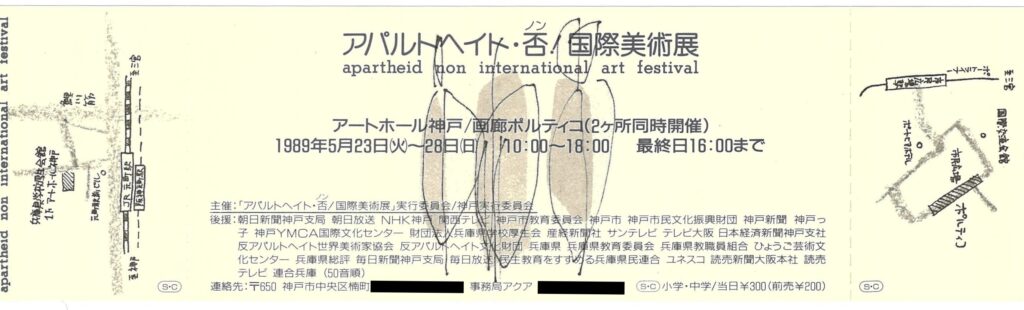

児玉靖枝さんデザインによる展覧会チケット

「アパルトヘイト否(ノン)! 国際美術展」(Art Against Apartheid)は、反アパルトヘイト世界芸術家協会と国連アパルトヘイト対策特別委員会とが主体となり企画された。34ヵ国81人の作家が参加、154点もの作品を提供した。1983年のパリ開催を皮切りに、作品群は諸国を巡った。日本では北川フラムさんが応じ、事務局長を務めた。国内の開催希望地の人々と交流・交渉の場を持ち、専用の大型トレーラーでもって作品を搬送したのだった。神戸市展の開催期間は、1989年5月23日から28日までの6日間、〈画廊ポルティコ〉(神戸市都市局)と〈アートホール神戸〉(兵庫県学校厚生会)の二会場に分散させて全作品を展示した。

萬世清次さんは、自らが経営する絵画教室〈神戸芸術学林〉を事務局として使うよう申し出てくれた。「自分が出品できないのは残念だ。日本独自で、展覧会を企画できんもんかなあ」と苦り切るものの、「正義の旗印の下に集まった作家たちの面倒を見るのは、同じ作家として当然なんだよ」と開催資金集めに奔走した。正義や人間の尊厳、そして政治と社会の在り方について深く思索する画家だった。しかしそれは、藝術家として生きる人間にしてみれば当然のことで、特別なこととは思っていなかったようだ。他者に寛容に接し、作家にありがちな傲慢さがまったくない。相手の話しにじっと耳を傾けていることが多く、時折小さく唸っている。一緒になって考えているのだった。相手が行き詰っていると見るや酒場に誘い、「まあ飲もう」と日本酒を注いだ。友人らは勿論のこと、多くの画学生が親しみを抱き、彼の前では誰もが自分らしくいることができた。

一方で、自らの美の在り方を追求する段となると容赦が無かった。絵画教室の片隅をアトリエに設えていたのだが、個展も間近になると、昼間から日本酒をあおり、イーゼルの前を苛々と歩き廻る。罵りながら、力任せに木炭を床に投げつけたりもする。何かが憑依したかのようで近寄りがたいのだが、絵を学びに来ている人たちはすっかり慣れてしまっていて、悠揚として作品に取り掛かっていた。

中折れ帽子に手をやって挨拶を返す北川フラムさんだったが、にこりともしない。暖かそうなチェスターコートを着たまま画廊の椅子に腰を下ろした。既に、ミーティングの時間になっていた。しかし古い楕円形のテーブルには、大川美術館の大川栄二館長と、当時の画廊主である父が向かい合って座り、毒舌を吐きながら愉快にやっている。二人とも脚を組み、どちらの黒い革靴も丹念に磨かれていた。父は、品定めするかのように北川フラムさんを眺めやった。ややあって大川館長に向き直ると、旧交を温めるのに余念がない風を装った。端から雲行きがよくなかった。

もったいぶる二人が、宵の三ノ宮へと繰り出すと、ようやく実行委員会の初会合が始まった。北川フラムさんが若者たちを前に、越智さんを神戸市展実行委員会の代表に推した時も、別段驚かなかった。私にしても、越智さんに就いて貰いたいのは山々だったから。しかし公務員という立場上、越智さんは固辞せざるを得なかったのである(当時、神戸市立博物館に勤務されていた)。理由はそればかりではなかったと思う。既に京都市でかなりの成功を収めていたことから、賛同金の集まり方が鈍いのでないか、そうなれば日本事務局に6日分のギャランティーを支払えなくなる、それどころか神戸市展実行委員会の運営さえ危ぶまれるのである。だが既存の組織に頼るなら、市民色が薄まってしまいつまらない。越智さんはその辺のところを看破し、考えあぐねていたのかも知れない。夜のトアロード筋を下っていた時、少し前を歩いていた越智さんが立ち止まり、私を振り返ると言った。「これからが大変なんだ。覚悟を決めなくては」。私は初めて不安に捉われた。

神戸市展の場合、当初から社会党色が際立ったが、党派を超えた拡がりを期待して、一市民の自由意思による参加を掲げた。言い換えるなら、成り行き任せの五里霧中という訳だ。案の定、私のこだわりは資金集めを難しくさせた。それでも、展覧会期の短縮を検討する気にはなれなかった。神戸市が名実ともに国際文化都市であるならば、第一級の作品群を素通りさせてはならないのは勿論のこと、少なくとも6日間は開催したい。これ以上会期を削るなら、会場の混雑を招き、落ち着いて鑑賞ができなくなってしまう。また、曜日が合わず多くの人々が見送らざるを得なくなる可能性も高まる。知恵袋となってくれた萬世清次さんを大いに悩ませてしまった。「小磯(良平)さんが生きていてくれたらなあ」ゴールデンバットを吹かしながら彼はぼやいた、「一枚でいい、寄附してくれたら一発で片が付くんだが」。

実行委員会の名称が〈事務局アクア〉と決まったので、専用の預金口座を開設する必要があった。アパルトヘイト体制への批難が高まり、真っ先に南アフリカから撤退した日本の銀行は、東京銀行だった。必然的にこの銀行を選ぶこととなった。ボイコットやバイコットは、簡単に取り掛かれる効果的な意思表示であるが、この場合はバイコットにあたる。更に言うなら、外国為替を専門とする行内の雰囲気と、モダニズム建築とが相まって、私は神戸支店が気に入っていた。そこで口座を開く、そう考えただけでも気分が上るのだった。

他方ボイコットの対象となると、言うまでもないが「名誉白人」たちが利益を上げ続けている銀行、及び現金輸送車である。小説や映画では「襲撃もの」(caper)というジャンルがある。現金や宝石、美術品を強奪する過程を描くものだが、多くはチームで仕事をする。私がもっとも好きな映画は、ピーター・イェーツ監督の『ホット・ロック』(”The Hot Rock”1972年)だ。アフリカのダイヤモンドを巡る争奪戦だが、誰一人として死なない。徹頭徹尾、考え抜いたハッタリで勝負する。それが彼らの流儀なのだ。『ホット・ロック』のような粋で面白い作品に出合うと、銃を乱射し、ナイフを振り回す連中が唯の間抜けに映る。

会合を終えると、北川フラムさんは新神戸駅へ向かい、越智さんとも別れた私は夜の街に紛れ込んだ。馴染みの扉を引いた途端、大川館長と父がカウンターの奥に陣取っているのが見えた。

「やあ君、一緒にやりなさい!」館長はいつもの大声で言った。

そのバーのマダムは、中山岩太の〈上海から来た女〉によく似ていた。だが煙草は呑まず、酒に至っては「きちがい水」と毛嫌いしていた。今の私には「きちがい水」と、素面で通す切れ者の彼女と話すことが必要だった。そうやって混沌とした頭の中を鎮めたかったのだが、それは望めそうもなかった。私は館長の隣に座った。

すかさず父が、「ムネハル君、集めた金はすべてミサイルの購入に使いなさい」ウイスキーが声に沁み込んでいた。「プレトリアに撃ち込めばよろしい!」

「黒人は差別されないと生きていけないんだ」そして館長はきっぱりと言い放った。「君たちのやっていることは間違っている!」

「ミサイルの胴体にはね、〈トアロード画廊〉と書いておくこと」

カウンターの向こうで聞いていたマダムが眉をひそめながら、彼らに何かを言った。豪胆無比な経済人、かつ稀有な美術収集家は更にまくし立てたが、やはり覚えていない。私は、木炭が何本あっても足りない状態だったのである。しかし、アパルトヘイト撤廃後の南アフリカ共和国で起きた事柄を振り返ると、大川館長の言わんとした実意が分かったように思う。彼にしてもアパルトヘイト体制には嫌悪感を抱いており、「名誉白人」という呼称を喜ぶ人ではない。だが、新自由主義信奉者たちの狡猾な罠にも気付いていたのではないか。そしてそれは、南アフリカの黒人にとって、どちらがまだましなのかという視座を取らせたのである。

1990年2月11日、ネルソン・マンデラは獄中から解放された。国家反逆罪の名目で27年間も収監されていたのだった。それから4年後に南アフリカ共和国の大統領に就任、アパルトヘイト体制はようやく終わりを迎えた(1995年、「アパルトヘイト否(ノン)!国際美術展」の作品群は新政権に寄贈された)。ところが特権階級勢力の奸計により、新政権は経済支配を受け入れざるを得なくなってしまう。その為、民主化への道は混迷を極め、貧富の格差と困窮が拡大する。新しい支配の構造が誕生したとしか言いようがない。ダグ・ハマーショルドの遺書としての理念は、またしても活かされなかったのである。

6/22/1990 10:45:43 AM

Nelson Mandela (ANC) Arrives at the United Nations

Unique ID UN7770466

移動美術館倉庫トレーラー「ゆりあ・ぺむぺる」号。内蔵された赤いバルーンが迫り上がっている。ポートアイランド(神戸市中央区)にて撮影。

石橋 宗明